|

|

|

| Related Page |

|

| ? |

|

|

|

|

化学の小ネタ(演示実験)

作業時間:それぞれ3分~10分

(啓林館「化学Ⅰ」の教科書に沿って授業を行っています。)

▼目次(目的の実験にジャンプします)

■ 方法 ■

- [砂糖と食塩の化学的特性]

通電実験,融解実験

- [単原子分子]

安定な原子、ヘリウムを吸ってみよう。安定だから吸っても大丈夫。

用意するもの:(吸引用)ヘリウムガス

理科の教材として購入すると、ヘリウム99%であることが多いので、必ずヘリウム80%,酸素20%であることを確認して下さい。ヘリウム99%だと酸欠になります。ちなみに生徒の友達が風船などに使われている高濃度のヘリウムを吸って頭がクラクラしたそうです。

※1本1,100円くらいで購入。左側のものは容量が10リットル程度ですので2,3回で無くなってしまいます。

- [同素体]

硫黄の同素体を確認します。

-

- [混合物の分離]

ウイスキーからエタノールを取り出します。一応、混合物から純物質の分離という目的で、「蒸留」の実験になりますが、正確には「分留」ですね。

用意するもの:ウイスキー,蒸留装置

-

- [混合物の分離]

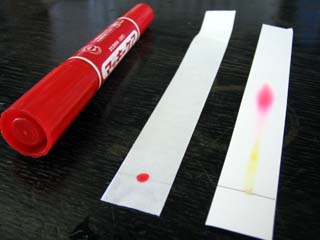

ペーパークロマトグラフィーの実験。水性ペンは水道水を展開液として、油性ペンはFolch液(クロロホルム:メタノール=2:1)を展開液として演示実験。

▼生徒による水性ペンの展開

▼左はFolch液、右は水道水を展開液として使用

▼右はFolch液によって展開。赤の「マッキー」は黄色とオレンジの色素が混合。

-

- [成分元素の確認]

硝酸銀水溶液を使って塩化物イオンの確認。

▼塩素系洗剤を試験管に入れ、蒸留水で薄めた後、硝酸銀水溶液を滴下します。

▼塩化銀によって白濁すれば検出成功です。

-

- [成分元素の確認]

二酸化炭素の確認。中学校での復習ですが、石灰水に二酸化炭素を通します。

▼吐いた息に二酸化炭素が含まれるので、白濁するはずです。

肺での二酸化炭素と酸素のやりとりは、濃度差によって行われるので、吐いた息すべてが二酸化炭素ではないため、何度か吹かないと白濁しません。

▼左が蒸留水、右が二酸化炭素によって白濁した結果です。

-

- [成分元素の確認]

硫酸による脱水作用。木、綿、砂糖、紙に浸すと黒く炭化します。化学ⅠAに紹介されていましたが、現在の化学Ⅰには省略されています。硫酸が、水素と酸素を2:1の比率で奪い取る性質(脱水作用)を有していることから、水素と酸素,炭素の確認方法として掲載されていました。現象としては見栄えがあるので紹介。

-

- [成分元素の確認]

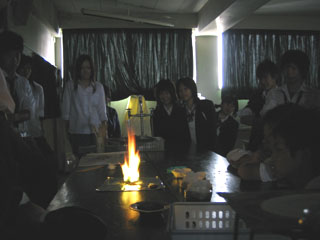

炎色反応。ニトロセルロースを作り、各種溶液を付着させて燃焼させます。

爆発的に燃焼する様子を見せるのは面白いですが、炎色反応をしっかりと見せるためには定番の方法で(白金線を使って)実験した方がわかりやすいかもしれません。

▼ニトロセルロースの作り方

- 100mlビーカーに、蒸留水5mlを入れ、ゆっくりと濃硫酸(希釈しない濃い硫酸)を34ml入れます。このとき、混合によって発熱するので、手持ちの100mlビーカーを、予め(冷却)水を入れておいた500mlビーカーに付けながら行います。

- 次に、濃硝酸15mlをゆっくり加えます。できあがったものを混酸と言います。

- 概ね30℃前後になったら、脱脂綿0.5g程度混酸に浸して15分待ちます(下写真)。

- この時点で脱脂綿(成分はセルロース)は、ニトロセルロースになっています。ガラス棒で取り出し、適時ビーカーなどを用いながら水洗します。ある程度流したら素手で触っても大丈夫です。これを手で軽く絞ったら濾紙などの上に乗せ、乾燥させます。

- ニトロセルロースを、炎色反応を示す元素を含む水溶液に入れ、乾燥させます。

- 中央の脱脂綿は、炎色反応元素を含まないニトロセルロースです。

- こんな感じで燃焼します。

- 実際に演示実験しました。これはバリウムの炎色反応だったかな?

-

- [イオンの生成と分子の形成]

この分野は理論の学習が主体で、あまり実験ができないので、イオン化での電子のやりとりに関連して、静電気を体験します。

「百人おどし」の体験です。

この実験を日本に初めて紹介したのは平賀源内と言われ、100人が手をつないでも感電を体感できることからこの名前がついたそうです。

▼用意するものは塩ビ製のパイプ,毛皮,プラスチックコップにアルミホイルを巻いたもの×2,長細く切ったアルミホイル

※帯電表に示されるとおり、材質によって静電気の起こしやすさが異なります。下の材質について、離れている材質ほど静電気が発生しやすいです。

プラス 「毛皮」-「ウール」-「ナイロン」-「綿」-「絹」-「木」-

-「ゴム」-「ろう」-「プラスチック」-「ビニール」-「エボナイト」 マイナス

▼ライデン瓶を作ります。アルミホイルで外側を被ったプラスチックコップ2個を重ね合わせます。そのとき、内側のアルミホイルに静電気を貯めるために、長細いアルミホイルをはさみます。この長細いアルミホイルから静電気を注入します。ちなみに、ペトルス・ファン・ムッセンブルックという人がオランダのライデン大学で作ったのが名前の由来だそうです。

▼左奥が、静電気を貯めている様子です。

▼みんな手をつないだ状態で、静電気を流します。教師である私が左手にコップを持ち、ライデン瓶を挟んで待機する生徒の右手がコップから覗きだした長細いアルミホイルに触れると、一気に電気が流れます。

-

- [電池]

もっともポピュラーな単三乾電池や、ボタン型電池を分解します。

-

- [七十七円電池]

・硬貨で電池を作り、ICメロディを鳴らします。準備するものは、十円玉、一円玉、濾紙(ティッシュでも可)、食塩、ICメロディ。

・食塩水に濾紙を浸します。

・「十円玉・食塩水で濡れた濾紙・一円玉」を1セットと考えて4セットぐらい重ねます。ICメロディのコードを下と上につなぐとメロディが流れますが、電圧が低くて音痴なメロディに。さらにセット数を多くすると十分な音楽が流れます。

注意)1セットと1セットの間に濾紙は挟みません。また、ICメロディは+と-があるので鳴らなければ+端子と-端子を交換してください。

-

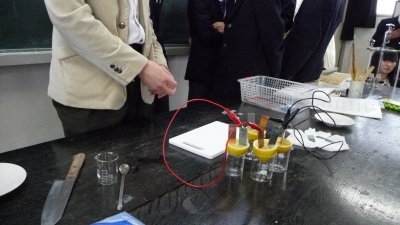

- [フルーツ電池]

・フルーツ電池を作り、ICメロディを鳴らします。用意するものは、銅板、亜鉛版、ビーカー、レモン、ミノムシクリップ付きコードです。

・写真のようにレモンを半分に切り、ビーカー4つの上に置いて、銅板と亜鉛版を挿します。

・ミノムシクリップで銅板と亜鉛版をつなぎます。2個ぐらいでは電圧が低いので、ICメロディから音痴な演奏がかすかにしか聞こえませんが、4つくらい直列にするとICメロディも素晴らしい演奏に!

-

-

|

|

|