|

|

|

|

|

|

ネットワークを利用したウニの発生の学習

作業時間:約2時間 1999年、パソコン室にて2時間連続の授業で行いました。

■ はじめに ■

- いよいよインターネットが一般的に利用される時代がやって参りました。本校でもインターネット環境が整備され、また、パソコン室のパソコンはネットワークで接続された状況にあります。これをどう活用するかというのは大変難しいことであり、さまざまな先生方が考えている最中です。

自分も理科の授業にもこれらの環境を利用できないかと考え、あれこれ思案してみました。

- 思考の一つがこの試みです。

- 生徒は、クイズ形式のウニの発生についての問題を資料をもとにパソコン上で解きます。問題シートはエクセルのマクロでプログラミングしてあり、いろいろと細工がされています。資料はMicrosoftPowerPointで作成しておき、生徒は資料と問題を切り替えながら解く形になります。PowerPointを使うことで、資料はカラーの写真,ビデオ画像など、よりリアルなものを提供できます。また、見たいところを繰り返し見たり、じっくり時間をかけて見たりと、生徒個人のペースで閲覧できます。解き終わった生徒は指定のボタンを押すことで得点が返され、同時に得点は集計用ファイルに送られます。

- プロジェクタが接続してある教師用パソコンは、はじめは手順の説明に使用し、生徒が問題を解き始めたら集計用ファイルを元に高得点者10位までをグラフで表すために使います。この作業もマクロでプログラミングしてあるので、パソコンが自動でリアルタイムに順位を更新します。

- 問題は何度でも時間の許す限り解いて構いません。

間違いを直していくことによってどんどん上位10名の名前が更新され、クラスの平均点も上がっていきます。納得のいく得点を得た生徒は、自分の選択した答えが記入されている問題用紙を印刷することができます。

- 最後に問題の答えを説明して、ネットワークを利用した学習が終了します。

■ 用意するもの ■

- 『Q_uni.xls』・・・問題用ファイル。

- 『A_uni.xls』・・・集計用ファイル。

- 『G_uni.xls』・・・集計用ファイルをもとにTOP10をプロジェクタで出力するためのファイル。

- パソコン室・・・生徒の学習の場所

試してみたいという方、ご自由にダウンロードしてくださって結構です。ただし、Microsoft Power Pointで作成した資料の画像は、資料集やHPやなどから集めたので公開できません。配布できるのは、エクセルで作成した次の3つのファイルとReport.txtです。ZIP形式で圧縮しましたが、エクセルマクロ中に画像が多数貼り付けてあるため容量は約500KBあります。

使用に当たっては責任を負えませんのであしからず。

上記のファイルのダウンロードは次のページからお願いします。 ---> こちら

***ファイル使用の注意点***

解凍したファイルは同じフォルダに入れてください。 フォルダの名前は何でも構いません。 ファイルを起動する場合は必ずエクセルのファイルメニューの”開く”から行ってください。

エクスプローラなどからフォルダを開いてアイコンをクリックする起動の仕方だとうまくいきません。

■ 方法 ■

- 次の図は一連の流れです。

- 問題シートファイルの起動画面。

いくつかメニューがあります。

一番右上のボタンを押して次に進みます。

- 出席番号を入力する欄が現れます。

名前を直接打ち込むようにすると仮名変換や文字入力にとまどう生徒がいます。

そこで、出席番号を選択するだけにしました。

- 予め出席番号から名前が表示されるようにしてあります。

すると自分の名前が表示されます。

このプログラムが既製品だと思っている生徒は、”なぜ自分の名前が表示されるのか”とびっくりしていました。

- これが問題シートです。

文字入力による解答方法では自動で採点するのが困難なため、すべて選択肢になっています。

ほとんどが5択。 ちなみに正解は1つですが、惜しい答えにも少し点数が加算されるようになっています。

- 得点を集計用ファイルに書き込み、得点や順位などが返されてきたことを示す画面。

特に意味はないですが、我が家の猫。(もう今はいません。)

- 結果発表の画面。

ここには現時点の個人の得点とクラスでの順位の他に、クラスの平均点,トップ10が表示されます。

当然、現時点での結果なので、順位等は問題を解く度に変化します。

採点は自動で行うので、すべての項目は瞬時に表示されます。

教師は生徒の質問などに専念できるので、らくちんちん!

- 得点画面を見終わったら、はじめのメニュー画面に戻ります。

このとき最高得点をとった人は裏メニューが現れます。

”オリジナル曲の試聴”の項目が・・・。

ご褒美になるのかどうかわからないけど、10秒程度演奏を聴くことができます!!

また、自分の回答結果を印刷でき、復習の資料にできます。

- これは教師用パソコンからプロジェクタで出力される画面です。

トップ10が表示されます。

トップ10に入った生徒は自慢げ。

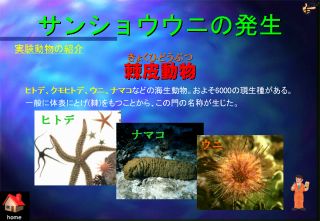

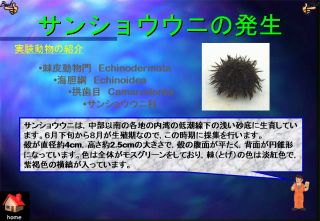

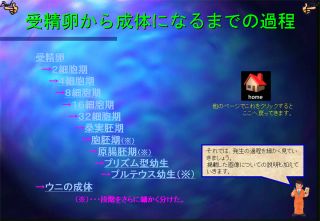

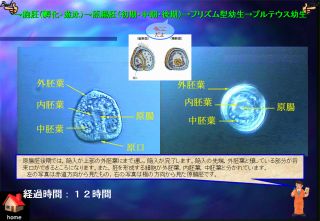

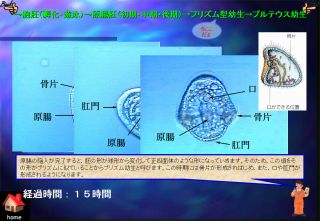

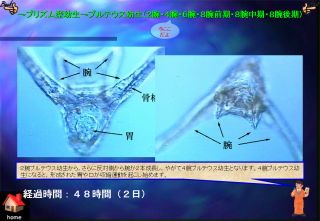

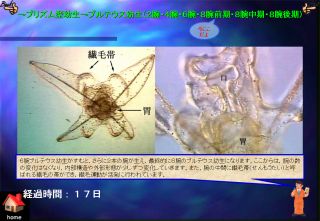

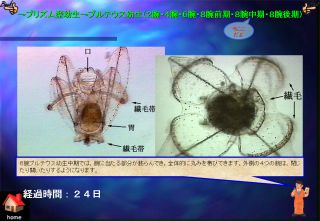

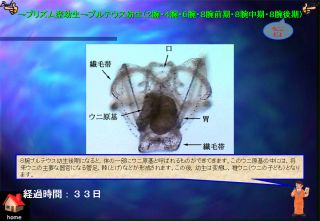

- これはMicrosoftPowerPointで作成した資料です。

生徒はこの資料と問題シートを切り替えながら問題を解いていきます。

画面を見てわかる通り、カラー画像です。

また、分裂の様子をビデオで示したものなど、教師主体の授業では個々の生徒のペースに即しにくいものが詰まった資料です。

自分のペースで見ることができるので良かったという生徒の感想も多数ありました。

▼以下に参考資料を紹介します。

■ 結果 ■

- 生徒の主な感想を紹介します。

- カラーで見やすかった。

- 資料があったのでわかりやすかった。

- 2時間連続だったので疲れた。

- ランキングがでるので燃えた。

- 絵があったので見やすかった。

- 資料なしで自力でやりたい。

- ウニよりももっと他の題材をやりたい。

- 変わった感覚、新しい感覚でよかった。

- 目が疲れた。

- 画面を切り替えるのが面倒だった。

- 稚ウニのスライドショーを詳しく見られたらよかった。

- 解説があったり、友達と相談しながらできるのでよかった。

- 自分の好きな名前で表示できる方がいい。

- 時間が長かった気がする。

- 資料を見ても分からなかった。

- 自分のペースでできるのでよかった。

- 自分で読んだり、写真を見ることができるのでよかった。

感想は全部ではありませんが、まとめるとおよそ上記の通りです。

良いと思った感想と悪いと思った感想を分け隔てなく載せました。

以前、15番の感想をみたある人から、「生徒が資料を見てわからないなら、これをやる意味はない」と言われたことがありますが、さすがに四十数人全員が良いと思えるパーフェクトな授業が難しいことを考慮して欲しいものです。

改良や見直しの判断材料にするために、プラスもマイナスの意見も載せています。

- 実際の授業の様子 → こちら

■ コメント ■

- はっきり言って今回の試みは比較t対象がないので何ともコメントしがたいです。意見があったらどんどんお寄せ下さい。

- 学習内容が『受精』に差しかかったとき、受精から発生までを資料で提示しようとしました。インターネットでさまざまなサイトを閲覧していると、ウニを題材に細かな写真を発見しました。図説などよりも途中の経過画像が多かったのでダウンロードし、OHPでもプロジェクターでも使えるようにするために、PowerPointでまとめました。しかし、完成したときは、資料というよりは何となく教科書的な図鑑のようになっていました。

- これを何とかそのままのかたちで利用できないか、ということで、作成したプレゼンテーション資料をそのまま生徒一人一人に使わせることにしました。しかし、おそらく生徒は与えられた資料を見ることだけでは物足りなくなると思います。そこで、”やろう”とする意識を高めるためにネットワークを利用することにしました。

- ネットワークの長所はまだまだ未開拓です。今回はネットワークの集計能力を利用することにしました。自分のデータを他人と共有すること。自分の結果の得点、ランキング、クラスの平均点を即座に伝えることもできます。それによって、生徒の競争心をあおる、自分の成果が即座にわかるなどの効果があると思います。

- 生徒の様子を見てみると、定期試験の結果が返ったとき、もちろん点数を気にしますが、他人より上なのか下なのかということを特に気にします。定期試験の自分の順位がどのように変化していることを教え、一言二言会話してみると、順位が上がっているにせよ、下がっているにせよ、次は頑張るぞという意気を少なからず感じます。もちろん方法を間違えたり、度が過ぎてしまうと偏差値輪切り主義みたいになってしまうので注意しています。

- 以上のことをふまえてプログラム(マクロ)を組んでみました。ちなみに、マクロに時間を費やしたのでウニの発生に関する問題の設定はお粗末な出来です。(ロータスからエクセルに変えてから最初の仕事ですので、エクセルをおぼえるまでに時間がかかりました)

■ 参考 ■

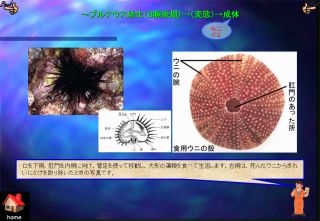

- ウニ(雲丹)は、動物界>棘皮動物門>ウニ綱に属し、分類上、その下にはマンジュウウニ目,ブンブク目,ガンガゼ目,フクロウニ目,アスナロウニ目,ホンウニ目,サンショウウニ目,タコノマクラ目,タマゴウニ目,オウサマウニ目などがある。ウニは入手しやすく人工授精が容易であるため、動物の発生過程の観察によく使われる。

- ウニは、石灰質の骨板がぴったりくっつき合ってできた球状の固い殻をもち、世界に約5000種が生息しており、日本近海では約140種が知られている。口は球状の殻が地物に接する面にあり、肛門はその反対側、すなわち背面にある。長短さまざまの棘(とげ)をもち、その間にある吸盤状の管足(かんそく)で移動する。棘の間には、やっとこ形をした叉棘(さきょく)があり、体の掃除や身を守る為に使われる。

- ウニの主食は昆布などであるが、雑食性で何でも食べるといわれている。

- 口の反対側から精巣を出すが、この時期になると身に苦味を帯びてくるようになるためウニのシーズンは終わりになる。すなわち、産卵期がウニのシーズンオフとなる。

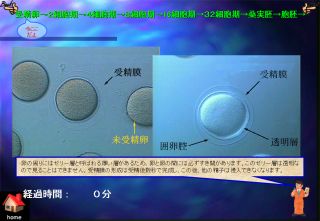

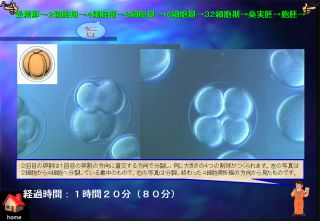

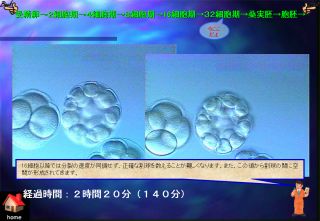

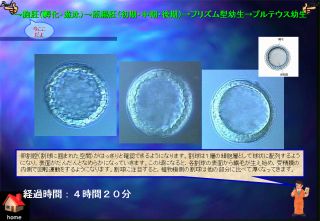

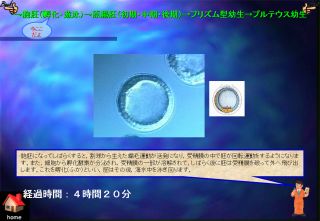

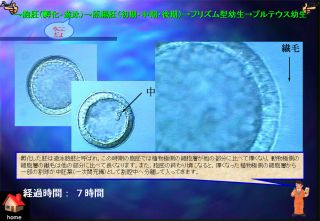

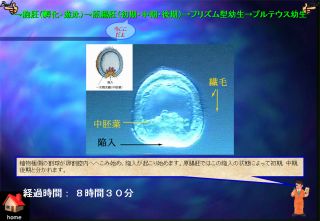

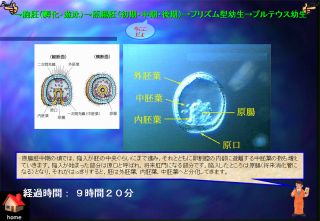

- 卵と精子が受精すると受精膜ができ、他の精子の侵入を防ぐ。その後卵割し、2細胞期→4細胞期→8細胞期→16細胞期→桑実胚→胞胚→プリズム幼生→プルテウス幼生

と発生が進む。プルテウス幼生まで約64時間かかる。

- ウニ卵は等黄卵で全割をするが、第4卵割は動物極側では経割を行い、8個の中割球を生じるが、植物極側では緯割を行い、かつ、これが不等割であり4個ずつの大割球と小割球を生じる。小割球は植物極端に位置する。

|

|

|