|

|

|

|

|

|

顕微鏡写真(藻類)

■ 採取場所 ■

- 宇都宮大学構内にある貯水槽や池など。

|

|

| 貯水槽(?) |

構内にある池 |

|

|

| 大学周辺の「ゆうゆう歩道」脇の小川 |

貯水槽(?) |

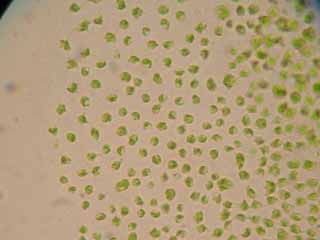

■ イカダモ(Scenedesmus quadricauda) ■

- [特徴]

イカダのような藻ということで、イカダモという名前が付けられています。群体をつくる個々の細胞がそれぞれ細胞分裂をおこし、群体を構成する細胞と同じ数の細胞が新たにつくられます。したがって、細胞が4つだけに限らず、2個や8個などのイカダモもあります。もちろんイカダモ属は同じですが、それらの種名は変わります。細胞の形は種類によって異なり、卵形、楕円形、紡錘形などがあります。細胞の長さは0.03mm前後、幅0.007~0.01mmです。湖沼、池、水たまりなどの底の泥上などに見られます。

- [分類]

植物界 Plantae

緑藻植物門 Chloropyta

緑藻綱 Chlorophyceae

クロロコックム目

イカダモ科(Scenedesmaceae)

イカダモ属Scenedesmus

quadricaud

|

|

| 写真1 15×10 |

写真2 15×40 |

|

|

| 写真3 15×40 |

写真4 15×40 |

|

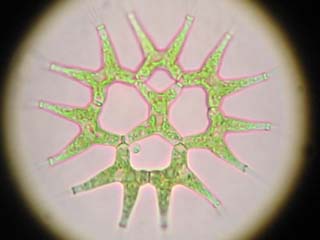

■ クンショウモ(Pediastrum duplex) ■

- [特徴]

和名は、フタヅノクンショウモです。勲章のような藻ということでこのような名前が付いています。淡水の富栄養や中栄養の湖沼に普通に見られる代表的な植物プランクトンです。金魚鉢や水槽の底に発生して緑色のマットをつくることもあります。日本では10種9変種が知られています。4、8、16、32、64個の扁平な細胞が、4角形、10角形などの多角形を形成するように平面上でならんだ特徴的な体をもちます。クンショウモの体は全体で1個体のように見えますが、実際は群体で、細胞の数が一定であることから定数群体(シノビウム)と呼ばれます。群体の大きさは100μm(0.1mm)ほどで、個々の細胞は10~30μmほどの大きさです。葉緑体は扁平な細胞の内側で盤状に広がっており、1個のよく目立つピレノイド(タンパク質の塊)を持つことが多いです。

写真3は、撮影時にデジカメの距離を調節できずに、撮影視野が狭くなってしまいました。600倍の倍率でいっぱいに見えているわけではありませんので、注意して下さい。

- [分類]

植物界 Plantae

緑藻植物門 Chloropyta

緑藻綱 Chlorophyceae

クロロコックム目

アミミドロ科

クンショウモ属 Pediastrum

duplex

|

|

| 写真1 15×10 |

写真2 15×40 |

|

|

| 写真3 15×40 |

|

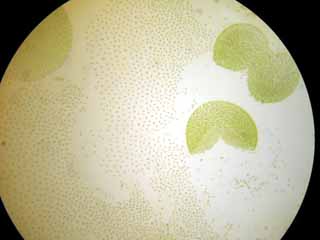

■ ボルボックス(volvox) ■

- [特徴]

和名はオオヒゲマワリです。教科書などに登場する細胞群体の代表例で大きさは300~1000μmです。文献では細胞数は数百~数万となっていますが、数千程度が一般的です。また、細胞分裂からそのまま共同生活に入るため、およそ2の倍数になることが多いと言われていますが、実際に数えたかどうかは不明です。体は寒天質の膜によって包まれ、栄養細胞と生殖細胞を持ちます。写真1の群体内部の特に緑の球体が生殖細胞ゴニディア

(gonidia)です 。この生殖細胞は鞭毛がなく、運動能を持ちません。また、無性生殖により次世代の胚(娘群体)を形成します。数千個ある細胞のほとんどは栄養細胞で、生殖細胞は数個から数十個です。分類は緑藻ですが、植物プランクトンでもあり、原生動物の仲間ともされることもありややこしいです。

- [分類]

植物界 Plantae

緑藻植物門 Chloropyta

緑藻綱 Chlorophyceae

ボルボックス目 Volvocales

ボルボックス科 Volvocaceae

ボルボックス属 Volvox

|

|

| 写真1 15×10 |

写真2 15×10(カバーガラスをかけて細胞がばらけた) |

|

|

| 写真3 15×40(写真2の拡大) |

|

|

|

|