|

|

|

|

|

|

「早押し判定機」の実用化へ

作業時間:数日

■ はじめに ■

- 前項で「ピンポンチャイム」と「リレーキット」を作成したわけですが、このままでは参加者が基板の周りに集まり、基板に手を伸ばしてクイズをするという、なんともお間抜けな感じになってしまいます。

- そこで、外部の押しボタンを取り付けたり、ライトが点灯したりするようにします。ボタンとライトは独立させても構いませんが、クイズの準備をするときに別々では面倒だと思うので、100円ショップで販売しているタッチライト(写真)を購入し、「押しボタン」と「ライト」の役割を持たせました。すなわち、タッチライトを押すと、一番初めに押した人のタッチライトが光るというわけです。

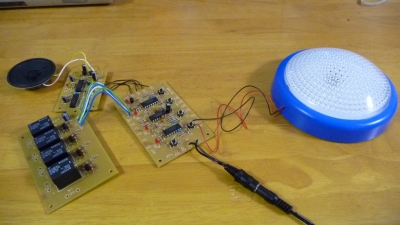

▼写真は、とりあえずタッチパネルを1個だけつなげてみたもの。制作途中の写真なので、まだリレー基板とはつなげていません。

▼実際に、早押しして点灯した状態。周りが明るい状態ではちょっと物足りないライトの明るさですね。ちなみに左の小さなタッチライトはリセットボタンの役割です。(後から分かったことですが、このときは電池の残量が少なく、実際にはもっと照度は強くなります。次のページで載せています。)

■ 準備(&決算) ■

- 用意するもの、および、気になる制作費は・・・

| 品 目 |

単 価 |

個 |

計 |

| [HA-804ST(w)]早押し判定スターターキット |

6,074円 |

1 |

6,074円 |

| [HA-804B]早押し判定キット |

2,048円 |

3 |

6,144円 |

| [804RY]早押し判定キット用リレーボード |

2,888円 |

3 |

8,644円 |

| タッチライト(100円ショップにて購入) |

105円 |

17 |

1,785円 |

| QIコネクタ04P[R指]QI-4(-) |

21円 |

16 |

336円 |

| QIコネクタ用コンタクトピン100本セット[R指]QI-ZU(-) |

945円 |

2 |

1,890円 |

| ピンソケット(メス)44P(2×22) |

200円 |

2 |

400円 |

| ピンヘッダ(オス)80P(2×40) |

50円 |

1 |

50円 |

| 耐熱絶縁ビニル電線100m巻[R指]UL1007AWG22赤(-) |

1,634円 |

2 |

3,268円 |

| 耐熱絶縁ビニル電線100m巻[R指]UL1007AWG22白(-) |

1,634円 |

1 |

1,634円 |

| 2Pつば有トグルスイッチ[R指]MS-610K |

94円 |

2 |

188円 |

| 収縮チューブ1.5K |

268円 |

1 |

268円 |

| スペーサー(C-620) (廣杉計器) |

18円 |

50 |

900円 |

| スペーサー(C-315) (廣杉計器) |

7円 |

50 |

350円 |

| スペーサー(C-303) (廣杉計器) |

6円 |

50 |

300円 |

| 塩化ビニルシート |

428円 |

2 |

856円 |

| ボルト、ナット |

300円 |

|

300円 |

| 収納ボックス |

598円 |

1 |

598円 |

早押し判定キットをはじめ、合計33,985円。

ただし、ほとんどは通販なので、これ以外に送料やハンダなど、目に見えない費用を含めると軽く4万円は超えるだろうか。

■ 方法 ■

- タッチライトを改造して「押しボタン兼ライト」を作成します。まずタッチライトを分解します。

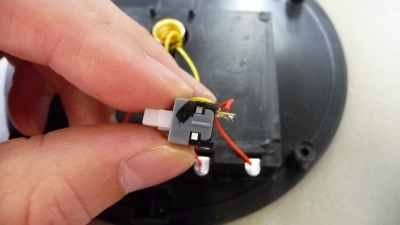

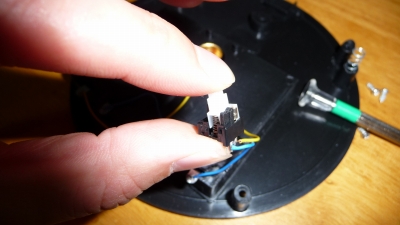

- 下の写真はタッチライトのスイッチです。このスイッチは押したらいったんはまってONとOFFに切り替わるようになっており、押したときだけONにする必要があります。そのため、スイッチを改造しなければなりません。まずはスイッチを分解しましょう。(この作業については「かずなのクイズ」さんのHPを参考にさせていただきました)

▼はじめに付いていたスイッチのパーツの向きが分からなくならないように、黒マジックで目印を付けました。

- スイッチ部をばらすとこのようなパーツがあるのがわかります。

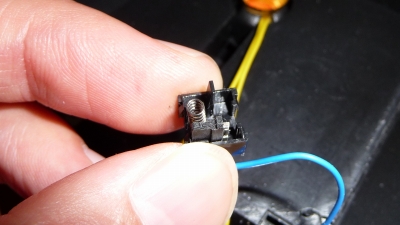

▼さらにもう一つ重要なパーツがこの「ワ」の形をした非常に小さな金属です。これを取り除いて捨ててしまえば、押したときだけONとなるようになります。小さいのでピンセットやラジオペンチなどが必要かもしれません。

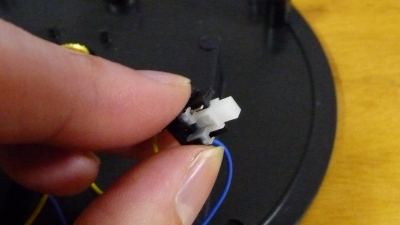

- さて分解したら、今度は頑張って「ワ」の字の金属を外して組み直します。まずは、写真のようにプラスチック部に1~2mm程度の金属を乗せてください。

- スイッチの本体側にバネを合わせます。バネが固定されていれば作業しやすいのですが、不安定なので苦労します。

- こんな感じに合わせてはめます。バネと1~2mm程度の小さな金属が落ちないように気をつけてください。

- このようにきちんとはまればOKです。

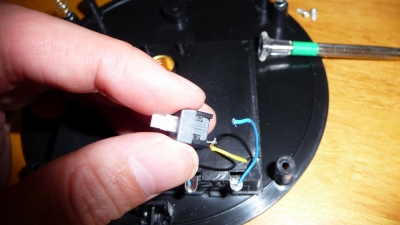

- この作業はとっても面倒です。それに時間もかかります。そこでちょっと裏技を!

スイッチの蓋に当たる部分(上の画像では灰色のパーツ)を外します。ただし、このとき蓋は外しますが、それ以外は手で抑えて固定しておきます。バネの力でパーツが飛び出そうとしていますが、写真のように親指と人差し指で挟んで固定しておきます。そして、いくらかバネの力にしたがって白いパーツをずらすと、左手人差し指の先に、「ワ」の字の金属が見えてきます(写真でも確認できていますね!)。パーツは固定したまま上下左右に角度を変えてみるとたまにワの字金属が落ちます。あるいは、ワの字の金属をピンセットで外せばOKです。スイッチを完全に分解することなく金属を取り出すショートカット技です!

- さて、次はタッチライトにコードを付けます。

何も手を加えないタッチライトの底板はこのような感じだと思います。

- それぞれの配線同士を直接つなげればいいのですが、それぞれのコードを乾電池の金具にハンダで接着して配線をつなげます。見づらいと思うので、さらに下の写真で確認してください。

- 左側の黄色の線は豆電球からの線です。ここに電源を通せば豆電球がつきます。したがって、黄色のコードに接続する線(下の写真では赤と白のコード)は電源供給のコードです。リレーボードに接続します。

一方右側の赤い線は、早押しチェックのためのコードで、早押し判定ボードのタクトスイッチ部に接続します。タッチライトに入ってくるコードは計4本ということになります。

ちなみにタッチライトに3mのコードをつなぐということは、最低でも12mのコードが必要になるということですので、結構購入しておかなければなりませんね。

写真をみて分かるとおり、もともと乾電池をつなぐための金具にハンダで接続しています。直接接続しても構いませんが、このようにしておけば、全体を分解することもなく乾電池の蓋を外して、「豆電球に電気が流れているか」、「早押しがしっかりと機能しているか」などのチェックがしやすいですよ。

- さて、タッチライトの内部が完了したら、タッチライトから延びている4本のコードの先っぽの処理をしましょう。

先っぽは早押し機本体に直接接続しても問題ありませんが、私は取り外しできるようにしてみました。やり方はたくさんあると思いますが、私の方法は次の通りです。

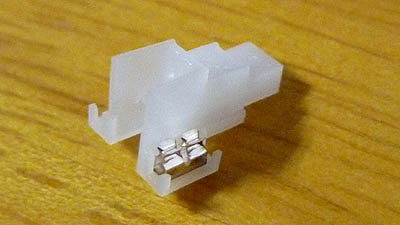

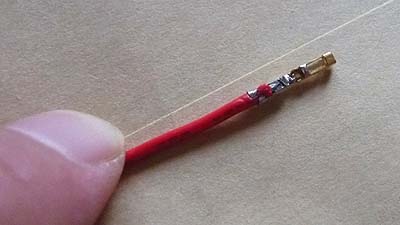

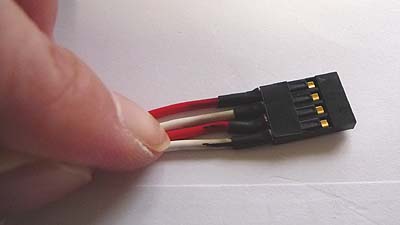

まず、QIコネクタ用コンタクトピンを用意します(写真)。使っておいて何なんですが、私はこれの正しい使い方を知りませんので、間違った使い方をしていたらごめんなさい!私の場合、始めにハンダを付けておきます。上が購入した細工前のピンで、下が、根本の部分にハンダを付けたピンです。

- ここにコードをつなげます。

- 最終的には写真のようになります。コードをピンにはめます。ただこれだけではすぐに抜けてしまいます。コードの金属部にハンダごてを2~3秒当て、コードの下側のハンダに熱を伝え、ハンダで接着します。その後ラジオペンチなどで絶縁のビニル部をピンの金属でガブリ!と挟みこみます。

- 金属部同士が接触すると電気が通ってしまいショートの原因になりますので、収縮チューブでカバーします。「ドライヤーの熱風を当てると収縮する」となっていますが、面倒なので手っ取り早くライターの火でかるくあぶりました。

- タッチライトから出ている4本のコードすべてにコネクタピンを付けたら、写真のようにQIコネクタ04Pに接続します。このとき、どれが電源コードか、どれが早押し判定のコードなのかを決める必要があります。もちろん、どっちがどうというのは決まっていませんので自分で決めます。。

これを本体側に差せばOKというようにすれば、タッチパネルを簡単に取り外し可能という構造になりますね。

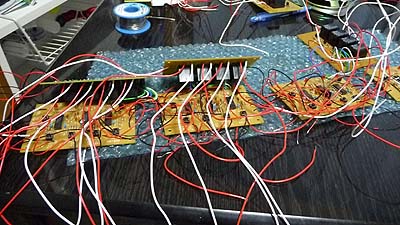

- 次に、本体の収納です。それぞれの基板がばらばらの状態で存在するというのは故障の原因になりかねません。

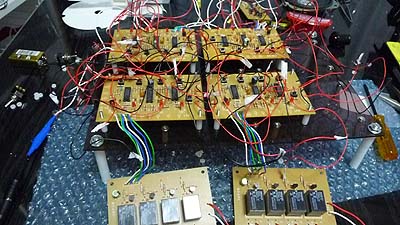

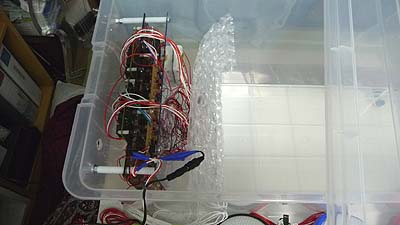

- そこで、塩化ビニル板の両面に、ボードをすべて固定しました(早押し判定の基板4枚、リレーの基板4枚、チャイムの基板1枚、スピーカー、単三電池4本のケース、トグルスイッチ等)。

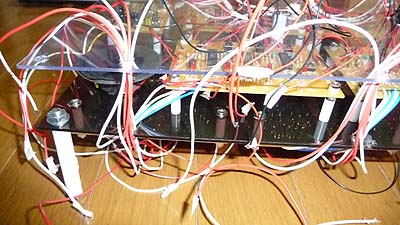

- さらにその上に塩ビ板を重ね、コードを上に通すための大きめの穴を4箇所程度空けます。

塩ビ板と塩ビ板の間はボルトやナット、スペーサーを使って適度に空間を作ります。

- とにかくコードが多いです!

- 横からみるとこんな感じです。

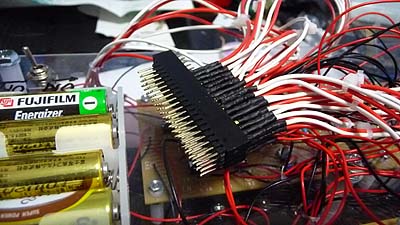

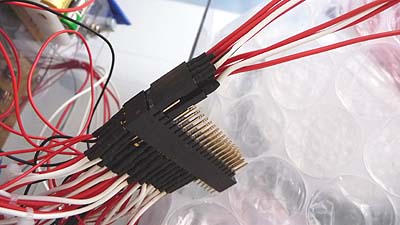

- 本体のコードをまとめます。本体からでているコードにもすべてQIコネクタピンを取り付け、ピンヘッダソケット(メス)のピンが出ているところににQIコネクタピンを装着します。ピンヘッダソケットの反対側がメスになってしまうので、ソケットに、別に用意したピンヘッダ(オス)を装着します(写真)。

- 本体とタッチライトの接続は写真のようにします。これで簡単に取り外しが可能になりました。が、実は問題が・・・。タッチライト側のコネクタと、本体側のピンの長さがあわなくて、ゆるゆるになってしまいました。仕方なく、タッチライト側のコネクタの先っちょ(プラスチック)をヤスリで数ミリ削って調整しました。

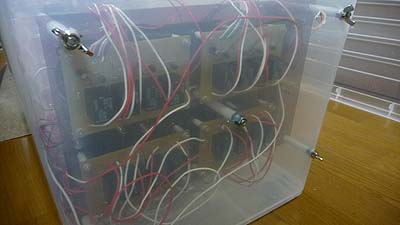

- 最後に、早押し判定機の本体を衣類用ボックスに固定します。適当なボックスを用意すればOKです。私の場合、本体は別に見せる必要もないと思ったので、衣類ボックスの側面にボルトで固定しました。タッチライトを収納して持ち運びを楽にするため、見た目よりも実用性を重視しました。

- 外観はこんな感じです。

- ちょっと失敗したなぁと思ったのは、どうせなら早押し判定で点灯するLEDを外側から見えるようにすれば良かったということです。残念!でも機能的には問題なく、とりあえず完成です!

- 使用するときは、タッチライトのボタンを取り出して使います。

- 収納時はこのような感じです。蓋をすればボックスごと運べます。

- もちろん基板とぶつからないように仕切りを付け、エアークッション(ぷちぷち)でカバーします。

■ さいごに ■

- 頑張って作った「早押し判定機」。学校祭でさぞや活躍するんだろうと、手間と時間とお金を惜しまず作ったものの、残念ながら新型インフルエンザの流行により、学校祭は中止。学校祭のために準備してきた生徒会の役員もかわいそうだが・・・

- ということで、学校祭では使えなかったのでした。まあ、早押し判定機はいろいろな場面で使えそうなので、今後活用する機会はいくらでもあるでしょう。

- 個人的には、作るのは大変でだったけど、いろいろ頭の中で想像したり、実践、失敗を繰り返して作っていたことが楽しかったです。睡眠時間を削って作っていたのは辛かったけど。

改めて勉強になったし、以前よりも電子の世界に興味を持ってしまったような。ほんとに(ソフトの)プログラムと一緒なんだって気がしました。実は次に作りたいものがあるんだけど、それはまた次の機会に。(2009.10.31

記)

- さて、一ヶ月後の2010年1月に改良を行いましたので、工作日記が延長します!

次のページへ行きましょう!ここをクリック!

|

|

|